Suggestion d'articles

Entreprises : Vers une gestion durable et sécurisée de l’eau

Face aux périodes de sécheresse, y compris hivernales, de plus en plus régulières, et aux inondations de plus en plus intenses, l’eau devient un sujet d’inquiétudes. L’eau ne coule plus de source ; les entreprises doivent apprendre à gérer une ressource de plus en plus rare et qui représente, par ailleurs, un risque non négligeable. Enjeux d’une gestion durable et sécurisée de l’eau.

La consommation d’eau en entreprise

145 litres, c’est la consommation moyenne d’eau potable par habitant et par jour ! 40 litres quotidiens, c’est ce que consomme en moyenne un salarié du tertiaire, soit 4 litres/m² de bureaux.

Mais l’eau est aussi stratégique pour le fonctionnement de l’activité économique. La consommation hydrique en France se répartit, selon les statistiques 2021 du ministère de la transition écologique, comme suit : l’agriculture est la première activité consommatrice d’eau avec 57 % du total, devant l’eau potable (26 %), le refroidissement des centrales électriques (12 %), et les usages industriels (5 %). Précision : l’activité touristique qui a besoin d’un accès suffisant et régulier à de l’eau potable relève de cette catégorie.

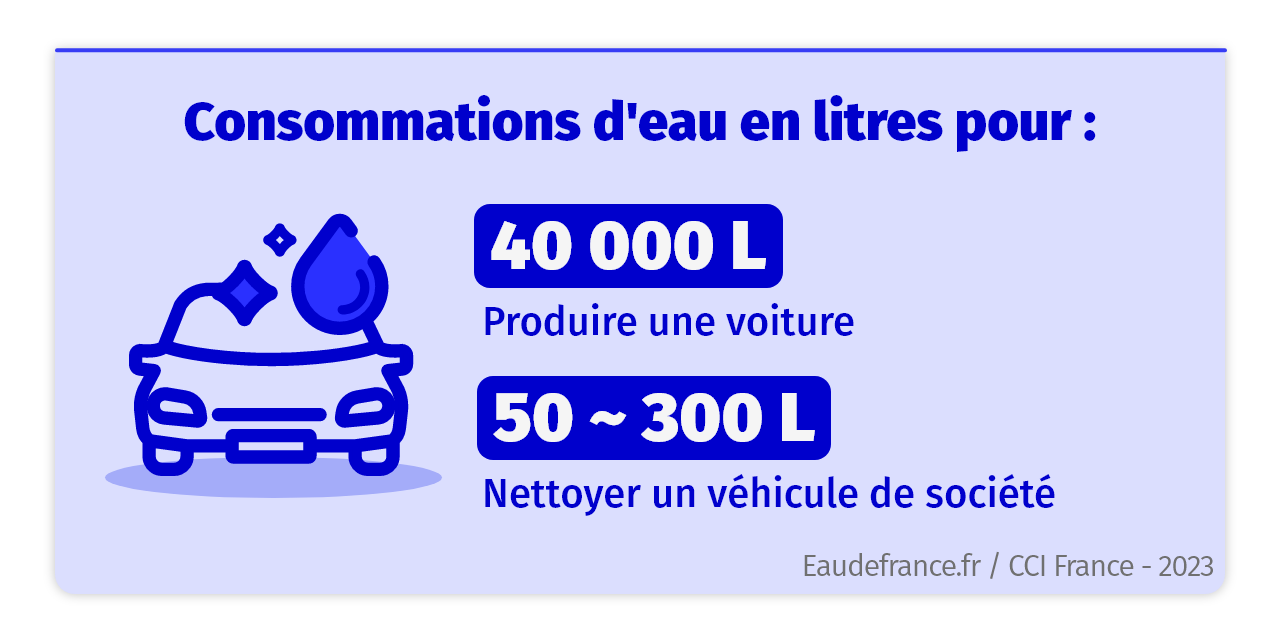

L’industrie n’est donc pas le secteur le plus consommateur d’eau même si certaines activités industrielles le sont fortement. Les industries de transformation sont les plus gourmandes en eau. Le papier, l’automobile, la chimie, la construction ou bien encore le textile ont besoin d’eau en quantité pour assurer leur production. Il faut, par exemple, pas moins de 40 000 litres pour produire une voiture, 25 000 litres pour une tonne de papier, de 300 à 600 litres pour un kilo d’acier et 400 litres pour un kilo de sucre…

Moitié moins d’eau consommée dans l’industrie d’ici 2050

L’eau est utilisée en tant que solvant ou matière première ou bien comme fluide de nettoyage ou de refroidissement. En fonction de son usage, sa qualité varie : potable voire ultrapure dans l’agroalimentaire ou dans la chimie, ou de qualité suffisante pour des activités de nettoyage de machines ou véhicules (à l’exception des équipements utilisés dans le secteur alimentaire aux règles sanitaires strictes). Rappelons que le nettoyage d’un véhicule de société nécessite entre 50 et 300 litres !

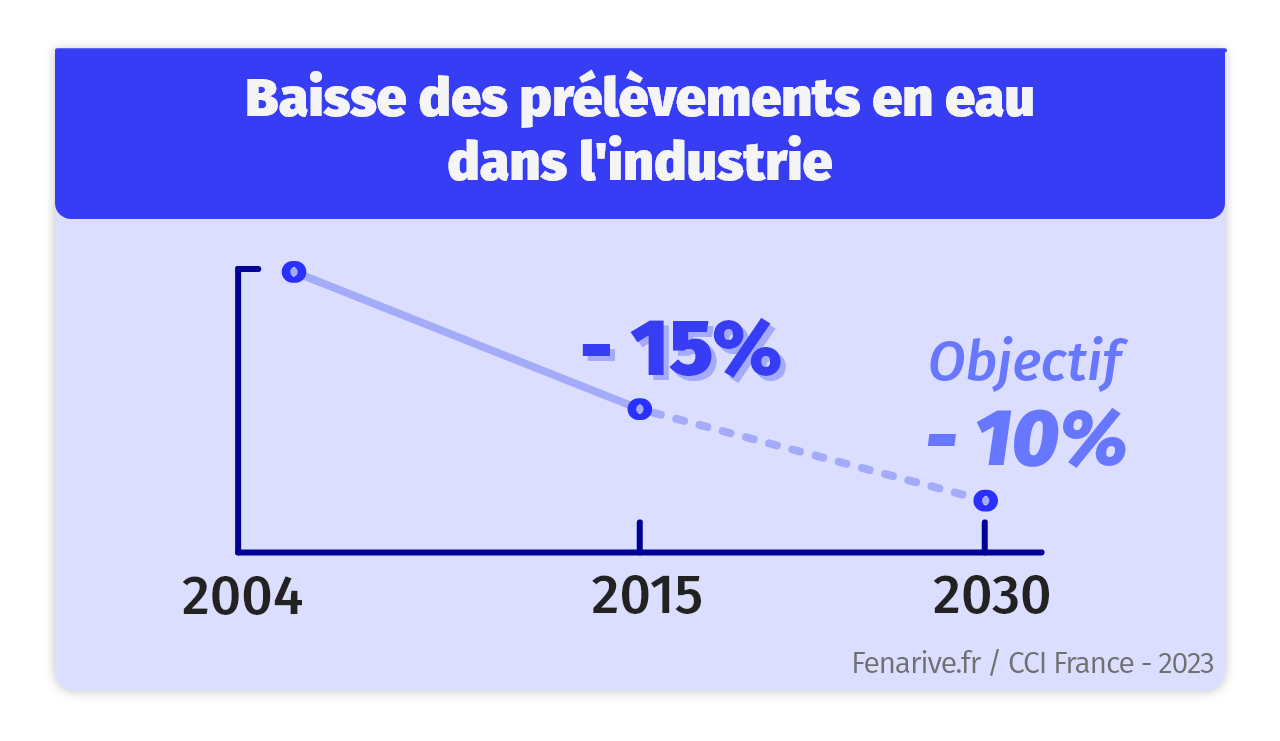

Importante en volume, l’utilisation de la ressource hydrique dans l’industrie est de plus en plus contenue. En dix ans (de 2004 à 2015), la Fédération nationale des associations de riverains et utilisateurs industriels de l’eau a relevé que les prélèvements en eau du secteur ont baissé de 15 %.

L’amélioration des processus de production concourt à cette baisse régulière des prélèvements industriels depuis 20 ans. Les papeteries utilisent deux fois moins d’eau aujourd’hui qu’en 1995. Par le traitement et le recyclage de l’eau qu’elle utilise, l’usine de Renault au Maroc a, de son côté, pu économiser 70 % de ses volumes d’eau, quand Toyota à Valenciennes a misé sur la récupération des eaux de pluie avec 80 % d’économie à la clé. Une dynamique qui, si elle maintenue, devrait permettre, comme le prévoit le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), une diminution globale de moitié des volumes d’eau nécessaires à la production industrielle d’ici 2050.

Cet engagement des industriels vers plus de sobriété est accéléré par les conséquences prégnantes du réchauffement climatique qui mettent à mal la garantie d’accès à l’eau de tous, toute l’année et dans toutes les régions françaises. En 2019, 67 % du territoire métropolitain a ainsi été concerné par des mesures de restrictions d’eau. L’approvisionnement en eau potable de la population étant la priorité, l’activité économique est potentiellement menacée et des fermetures de sites industriels pourraient être possibles en cas d’épisodes durables de sécheresse. En 2050, selon le MIT (Massachusetts Institute of Technology), plus de 50% de la population mondiale va être soumise à un stress hydrique.

L’eau, un enjeu national

Bien que de plus en plus rare et précieuse, cette ressource naturelle n’est pas l’objet de l’attention de la majorité des entreprises qui, le plus souvent, méconnait son coût et ne suit pas régulièrement son usage. Pourtant, comme pour l’énergie, la gestion de l’eau est devenue une nécessité. Et un enjeu national face au « risque d’aridification du pays » pointé par des experts du climat. À cet effet, le Gouvernement a fait connaitre en avril 2023 son « Plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau » ; 53 mesures qui visent la sobriété des usages, la qualité et la disponibilité de la ressource.

Lutter contre les fuites d’eau

Une baisse de 10 % de l’eau prélevée d’ici à 2030 en France, tel est l’objectif premier de ce plan eau qui concerne aussi les entreprises. 50 sites industriels disposant d’un fort potentiel de réduction seront accompagnés dans ce sens. L’installation de compteurs d’eau connectés sera rendue obligatoire pour tous les prélèvements annuels supérieurs à 200 000 m³ par an. Il s’agira aussi de lutter contre le gaspillage de l’eau en réduisant les fuites qui représentent 20 % des volumes d’eau potable distribuée.

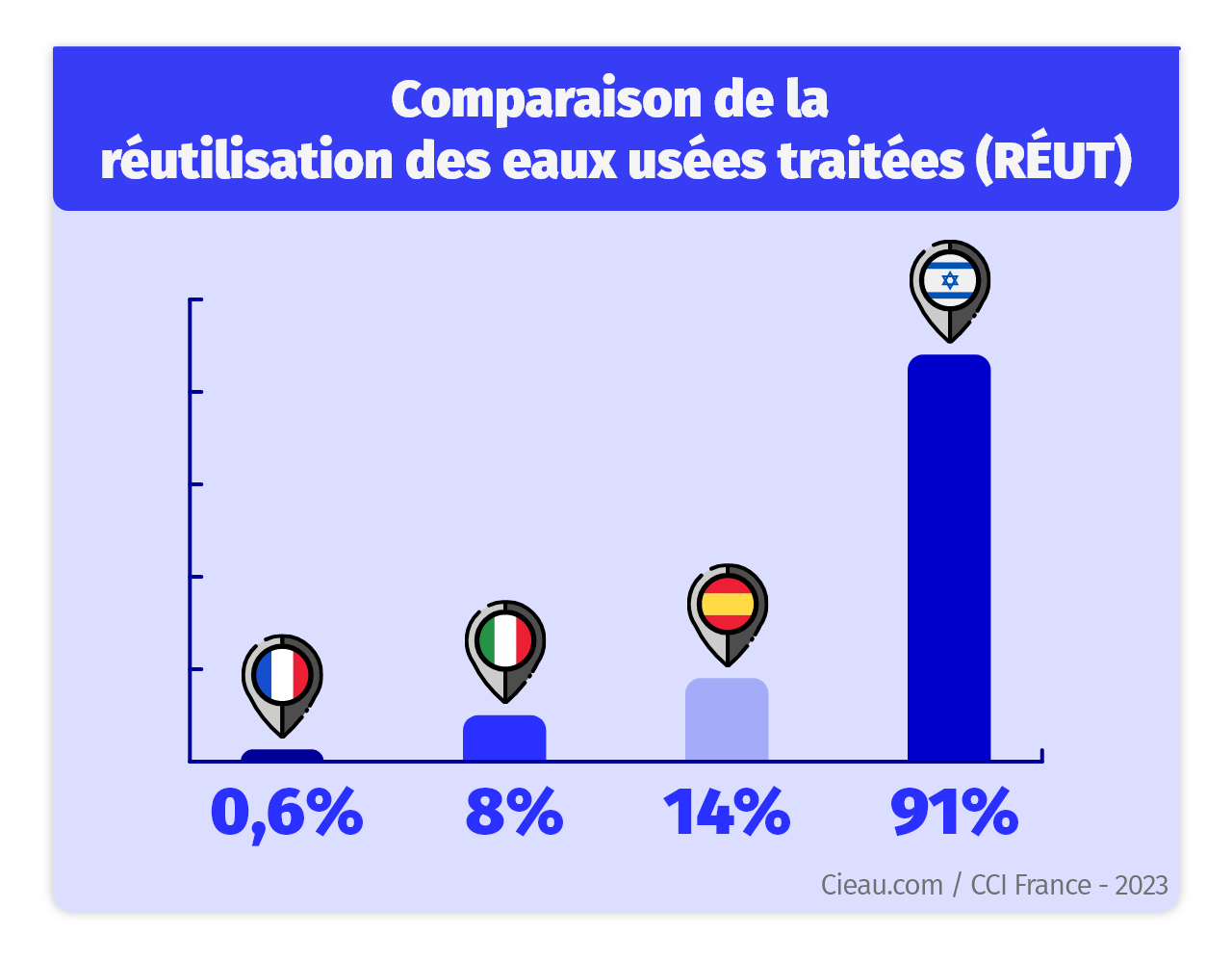

Les freins réglementaires à la valorisation des eaux non conventionnelles seront également levés dans l’industrie, y compris agro-alimentaire, dans le respect des normes sanitaires et environnementales. La réutilisation des eaux usées traitée (RÉUT) et la récupération des eaux de pluie de toiture des bâtiments agricoles sera encouragée. La RÉUT qui représente actuellement 0.6 % des eaux en France, contre 8 % en Italie, 14 % en Espagne et 91 % en Israël, verra son usage décupler d’ici à 2030. Pour rappel, l'utilisation des eaux pluviales est autorisée, pour alimenter les toilettes, laver le sol et les voitures et entretenir les espaces verts.

L’eau, une ressource mais aussi un risque pour les entreprises

Le dérèglement climatique représente un double risque : des sécheresses à répétition et, inversement, des inondations dramatiques et soudaines. L’intensité des chutes d’eau met en péril l’activité économique, voire l’existence même des entreprises implantées dans des zones inondables. En France métropolitaine et dans les DROM-COM, un habitant sur quatre est exposé aux inondations, et près d’un emploi sur trois est susceptible d'être impacté par ce risque.

Des restrictions à l’installation dans certaines zones et la mise en place de consignes permettant d’anticiper et d’affronter l’afflux d’eau menaçant l’activité des entreprises industrielles et des commerces sont donc mises en place, mobilisant les collectivités territoriales et les partenaires des entreprises comme les CCI. C’est notamment le cas de la CCI Var qui propose aux entreprises de son territoire d’évaluer leur exposition à ce risque et un audit pour les rendre plus résilientes. Ce fut aussi le cas de l’opération de sensibilisation et d’information du Tour de France en CCI « inondations » organisé dès 2017 en métropole et en outremer par le réseau des Chambres de commerce et d’industrie et les assureurs (Mission Risques Naturels et la Fédération Française de l’Assurance). Pour rappel, les inondations concernent, chaque année, 3450 municipalités, soit près du double de celles victimes d’état de sécheresse. Cette exposition a incité près d’un tiers des communes françaises à mettre en place un plan de prévention des risques naturels inondations.

Mais, en dehors de ces situations climatiques extrêmes, les entreprises sont aussi soumises à un cadre juridique contraignant quant à leur usage de l’eau. Les entreprises n’ont, notamment, pas le droit de prélever de l’eau d’un milieu naturel sans autorisation ou déclaration administrative préalable et de rejeter leurs eaux usées potentiellement polluantes dans les égouts et, bien sûr, dans le milieu naturel (amende de 10 000 euros à la clé). Elles doivent traiter leurs effluents, le plus souvent en se raccordant à une station d’épuration collective. Toute entreprise est donc responsable d’un point de vue environnemental et peut être sanctionnée, en application de la loi du 1er août 2008, si elle porte atteinte à l’état écologique, chimique ou quantitatif des eaux. La responsabilité civile de l’entreprise est engagée (art 1241 du code civil) en cas de dommage écologique. Le risque est même pénal s’il s’agit de rejets de substances toxiques. Les entreprises doivent faire traiter leurs eaux usées si elles contiennent ce type de substances. Tout ne va pas à l’égout !

En application du principe « l’eau paie l’eau », les entreprises industrielles et celles qui sont assimilées « usagers domestiques » (comme les commerces et les professionnels du tourisme) doivent s’acquitter de plusieurs redevances. Elles paient, tout d’abord, l’eau consommée prélevée sur le réseau pour le fonctionnement de leur activité. Elles versent également une redevance pour l’assainissement des eaux utilisées servant à l’entretien des réseaux et à l’exploitation des stations d’épuration. Elles s’acquittent, enfin, d’une redevance aux agences de l’eau chargées de la modernisation des réseaux de collecte (Agences de l’eau en France, 13 milliards d’euros collectés). In fine, le prix moyen de l’eau en France d’environ 4 euros le m³ (un prix encore raisonnable mais orienté à la hausse en raison du surenchérissement du traitement de l’eau) sert pour moitié à financer la distribution d’eau potable et pour moitié l’assainissement des eaux usées.