Suggestion d'articles

Commerce équitable : la France, leader européen des filières nationales

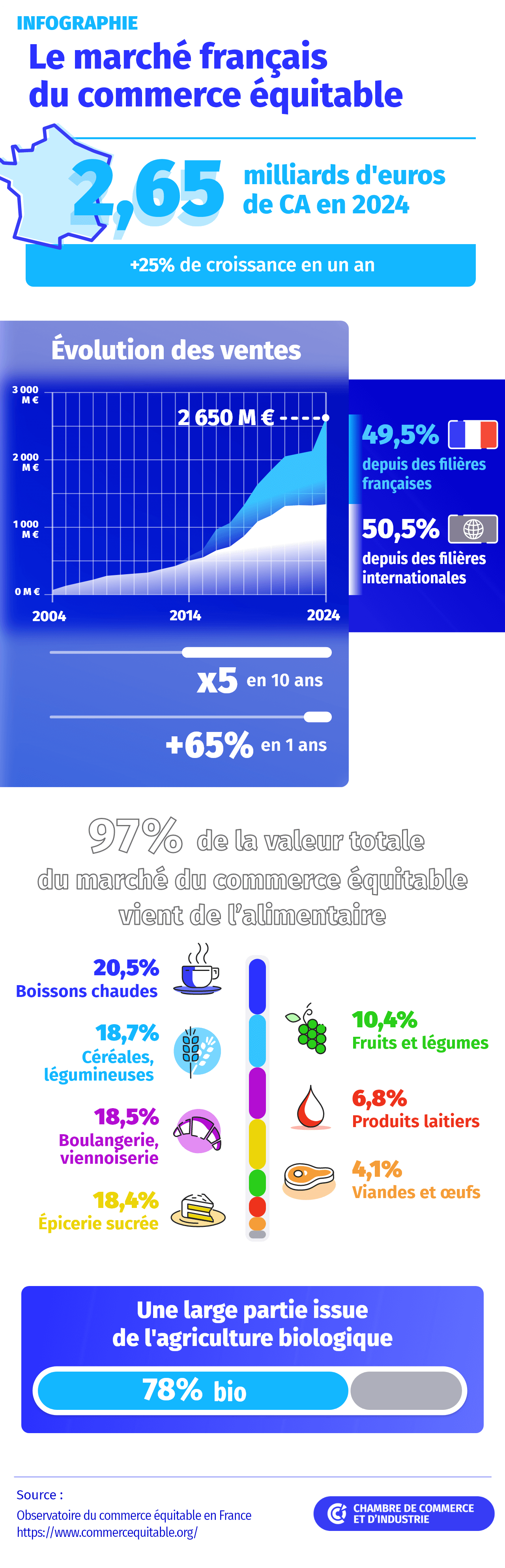

Quand on pense commerce équitable, on pense « aux petits producteurs à l’autre bout du monde qui font les grands cafés… ». Mais l’édition 2025 de l’Observatoire du commerce équitable en France ajuste les représentations. Les ventes respectant le principe d’une juste rémunération des producteurs ont bondi de 25 % en 2024 ; une hausse portée par la croissance de 65 % des produits issus des filières françaises !

Julie Maisonhaute, Déléguée générale adjointe du collectif Commerce équitable France décrypte les raisons de cette progression qui fait de la France le pays européen où les filières de production labellisées commerce équitable sont les plus développées.

Les ventes de produits labellisés Commerce équitable en France ont été multipliées par cinq en dix ans. Le Commerce équitable, apparu dans les années 1970 avec pour ambition solidaire de rééquilibrer les rapports commerciaux internationaux entre les petits producteurs et les géants de l’agroalimentaire, a été reconnu et institutionnalisé en France par la Loi sur l’Économie Sociale et Solidaire en 2014. À partir de cette date, des filières de production se sont mises en place en France et les ventes de produits français labellisés ont progressé. Après trois années de quasi-stagnation, les ventes tricolores ont surtout décollé en 2024 avec un bond de plus de 65 % plaçant la France en position de leader en Europe du commerce équitable national.

Comment expliquer, après l’inflation forte de ces dernières années, un tel succès de ce marché qui repose sur la prise en compte de la juste rémunération des producteurs ? Un succès d’autant plus surprenant que « les modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables » promus par le commerce équitable ont été confrontés à des difficultés importantes à l’image de celles de la filière du bio. La prise de conscience par les consommateurs de la pertinence de payer un juste prix a-t-elle été le moteur de cette accélération du commerce équitable en France ?

Julie Maisonhaute

« Des entreprises françaises font du choix du commerce équitable un axe de leur stratégie de développement »

Julie Maisonhaute, Déléguée générale adjointe du collectif Commerce équitable France livre son analyse du regain de succès de ce partenariat commercial associant producteurs, transformateurs, distributeurs, ONG et consommateurs. Chiffres de l’observatoire à l’appui, elle explique également les motivations des TPE et PME françaises à s’engager dans le commerce équitable.

Comment expliquez-vous la progression du commerce équitable en France en 2024 ?

Le commerce équitable a pour vocation d’offrir aux agriculteurs une rémunération juste de leur travail et une visibilité sur leurs revenus, garantie par des prix plancher dans les contrats d’une durée de trois ans minimum qu’ils signent avec les acheteurs. L’augmentation des ventes du commerce équitable s’inscrit tout d’abord dans un contexte de reprise de la consommation en raison du repli de l’inflation. La très forte volatilité des prix des matières, conséquence de la guerre en Ukraine et du contexte international instable, et les tensions entre les acteurs de l’agroalimentaire sur la négociation des prix dans le cadre de la loi EGalim, expliquent le besoin de rassurance des producteurs et donc leur choix d’un mode de fonctionnement non spéculatif. Cet argument d’un juste prix est aussi, de plus en plus, partagé par les consommateurs, ce qui invite donc les entreprises à investir le champ du commerce équitable. Conscientes de l’appétence des consommateurs, des enseignes traditionnelles de l’agroalimentaire ont d’ailleurs décidé de lancer des gammes de produits estampillés commerce équitable, ce qui a contribué fortement à l’augmentation des ventes l’an passé. Les entreprises prennent aussi conscience des limites de la course à l’échalote du prix le plus bas et du moins disant.

Les difficultés de la filière bio ont-elles eu un impact sur les ventes du commerce équitable ?

Ce n’est effectivement pas neutre car 78 % des produits référencés commerce équitable sont aussi labellisés bio.

Le bio représente en valeur 74 % des articles issus des filières internationales et 37 % des filières françaises. Même si les ventes des produits doublement labellisés commerce équitable et bio ont été affectées par les difficultés de certains agriculteurs convertis au biologique, elles ont pu mieux résister en raison de l’engagement contractuel pluriannuel sur les prix, garanti par notre modèle. Le commerce équitable a, de fait, pu jouer le rôle d’amortisseur de la crise.

La multiplicité des labels du commerce équitable n’apparait-elle pas comme une source de confusion pour les consommateurs ?

Il existe actuellement sept labels pour des produits de consommation courante et un pour le tourisme équitable. Cela peut générer une forme de dispersion mais cette existence de multiples labels est le reflet de l’histoire du commerce équitable. S’ils respectent tous, bien évidemment, les critères imposés par la loi ¹, ils ont chacun développé un positionnement plus ou moins marqué sur telle ou telle dimension. Ainsi, certains labels ne retiennent que des producteurs bio à 100 % quand d’autres ne s’intéressent qu’aux produits à l’origine purement française. Cette diversité valorise donc des écosystèmes différenciés et contribue à l’élargissement de l’offre. On peut cependant penser qu’à l’avenir, le nombre des labels devrait être plus resserré…

Qu’est-ce que les entreprises françaises ont à gagner au commerce équitable ?

Le premier argument porte sur la différenciation des marques sur le marché. Le label commerce équitable est vendeur. Les consommateurs sont devenus des acteurs souhaitant désormais peser sur la question de la juste rémunération des producteurs.

Le deuxième argument relève de la traçabilité de leurs approvisionnements. Avec le commerce équitable, elles savent d’où viennent leurs produits et, par le dialogue avec les producteurs, peuvent mieux suivre la qualité de la production, sans oublier les conditions de travail du personnel travaillant pour leurs fournisseurs. La question de l’origine des produits constitue aussi une attente de plus en plus forte des consommateurs.

Le dernier argument est relatif à la stabilité des prix face à des marchés de plus en plus spéculatifs. C’est par exemple ce qui a conduit à l’engagement des producteurs de blé et des meuniers en France dans le commerce équitable.

Il est à souligner que des entreprises françaises font du choix du commerce équitable un axe de leur stratégie de développement. Je citerai le cas du chocolatier Valrhona qui a décidé de passer toute sa gamme de produits en commerce équitable d’ici 2030.

Comment agissez-vous pour développer le commerce équitable dans les territoires ?

Le Collectif commerce équitable France a pour mission de sensibiliser et d’accompagner les collectivités territoriales dans leur recours aux produits issus du commerce équitable dans les cantines scolaires. La loi EGalim de 2018, rappelons-le, a pour ambition de permettre la transition de la restauration collective vers une alimentation de qualité et durable. Bien évidemment, certaines collectivités préfèrent promouvoir la production locale, mais l’offre en commerce équitable permet d’offrir une large gamme de produits. La restauration hors domicile incluant la restauration collective, d’entreprise ou scolaire, représente 15 % des ventes de produits de commerce équitable.

C’est le segment qui a le plus progressé, en hausse de 42 % l’an passé.

¹ La loi fixe sept engagements à respecter entre les producteurs, réunis en coopérative, et l’entreprise cliente. Ce cadre légal de la relation commerciale porte sur le prix, la mise en place d’un contrat pluriannuel et d’une gouvernance démocratique, la transparence et la traçabilité des filières, la sensibilisation des consommateurs à des modes de production socialement et écologiquement durables et la valorisation des modes de production respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie.