Suggestion d'articles

Mobilités douces : redécouvrir les cœurs de ville

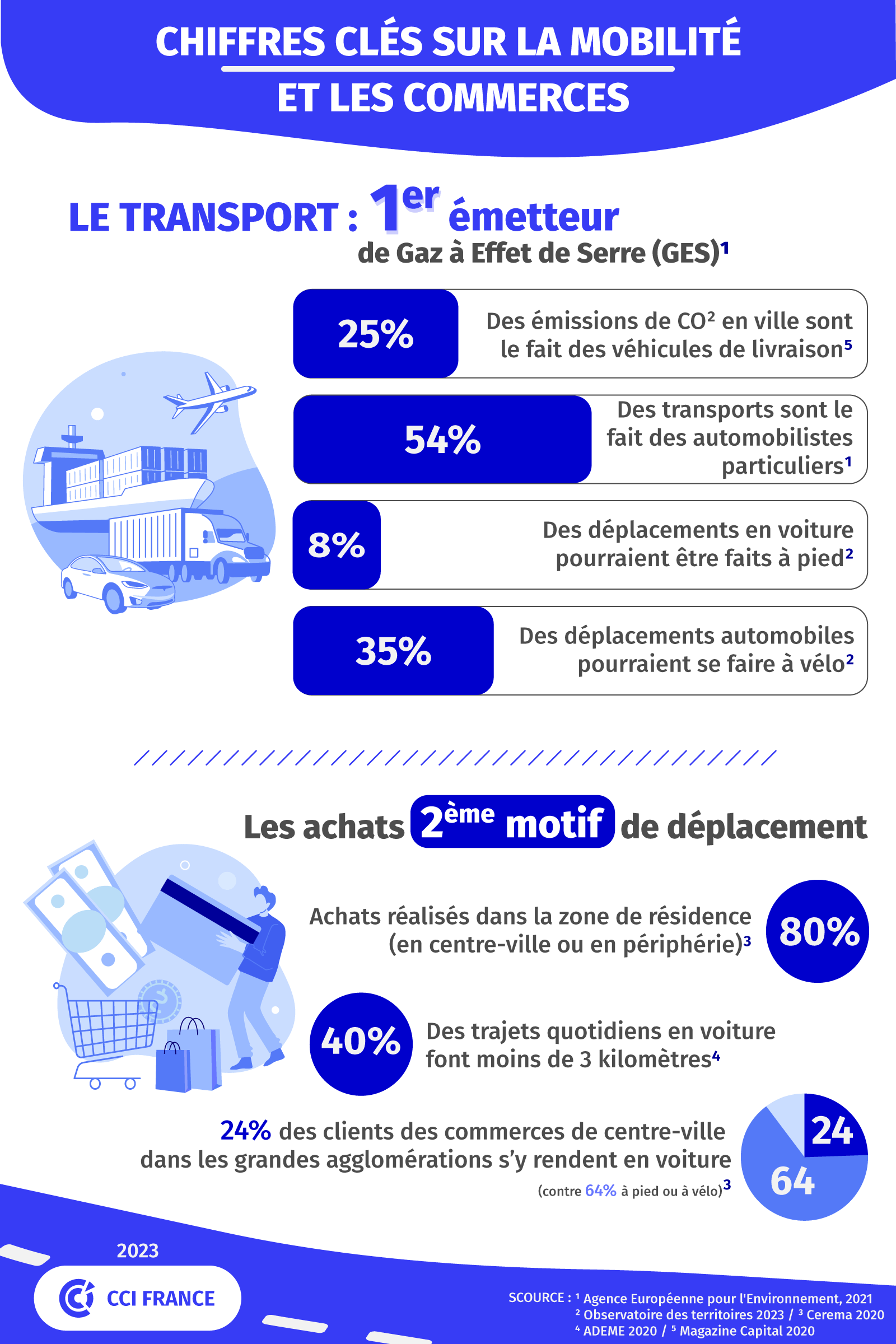

Tout sauf la voiture à usage individuel avec son cortège de nuisances ! La promotion des multiples formes de mobilités douces en centre-ville ou centre-bourg répond-elle aux attentes des commerçants et de leur clientèle ? Décryptage des enjeux, des bénéfices et des contraintes de la mobilité douce pour les commerces.

Les mobilités douces, késako ?

Par mobilité douce, il faut entendre tous les modes de déplacement non motorisés comme la marche à pied, le vélo ou le roller par exemple. Mais le concept a évolué pour intégrer aussi d’autres formes de mobilité émettant peu de carbone : les véhicules, particuliers ou collectifs, électriques ou hybrides. La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) qui vise à encourager les mobilités plus propres promeut les solutions alternatives à l’usage individuelle de la voiture (covoiturage, autopartage, voiture en libre-service, navettes…). La mobilité douce peut donc aussi s’entendre comme une mobilité durable ou une écomobilité.

Se déplacer autrement, pour quels bénéfices ?

Si les Français ont toujours le réflexe de prendre leur véhicule pour des déplacements, même de courte distance (moins de deux kilomètres), ils sont de plus en plus ouverts à des formes de mobilités plus douces (voir infographie).

Les bénéfices des mobilités propres sont nombreux tant pour l’activité commerçante que pour la clientèle :

Baisse de l’émission de CO²

Baisse des nuisances sonores

Plus grande fluidité du trafic (diminution des embouteillages)

Gain en qualité de vie

Economies en coût de transport

Amélioration de la santé par l’activité physique

Réappropriation de l’espace public pour le bien de tous (et notamment les personnes à mobilité réduite)

Revitalisation et attractivité plus forte des cœurs de ville

Des mobilités qui font débat…

Le Covid a-t-il été un accélérateur des mobilités plus douces en centre-ville ? Dans les grandes agglomérations, la piétonnisation des centres-villes, la conversion de places de stationnement en terrasse et les pistes cyclables gagnent du terrain. Avec comme mot d’ordre - la revitalisation des centres-villes – et comme objectif affiché : accroître le confort de vie en réduisant la pollution, les embouteillages et l’accidentologie causés par la circulation automobile.

Briser le crédo :

« Pas de stationnement, pas de business »

Face à ces nouvelles orientations, les commerçants sont divisés : les restaurateurs et cafetiers en profitent quand d’autres commerces craignent de perdre leur clientèle habituelle ou de voir leur niveau de dépenses baisser. Faute de pouvoir transporter aisément leurs articles, les acheteurs seraient moins enclins à consommer. Mais l’usage de la voiture pour venir en centre-ville semble survalorisé par des commerçants qui restent fidèles à leur crédo : « pas de stationnement, pas de business ».

Dépasser les idées reçues

Un adage remis en cause par le Céréma, établissement public pour la transition écologique et la cohésion des territoires, qui a analysé les déplacements des ménages. Il en ressort que 74% des clients des commerces de centre-ville dans les grandes agglomérations s’y rendent à pied, à vélo ou en transports en commun. Mais les usages évoluent selon les lieux. Le recours à la voiture pour faire ses courses dépend fortement des territoires et des types de commerces (grande distribution en voiture ou petits commerces de proximité à pied). Dans les commerces des grandes villes, les automobilistes réalisent un quart des achats. En revanche, dans les villes de moins de 100 000 habitants, ces derniers représentent la moitié des dépenses. La distance entre le domicile et le commerce d’une part et l’offre d’autres modes de transport d’autre part, expliquent ces différences de déplacement.

Autre idée reçue battue en brèche par l’étude du Céréma : les cyclistes et les piétons dépensent certes, moins que les conducteurs de voiture (montant du panier moyen) mais se rendent plus fréquemment dans les commerces, et donc, in fine, consomment plus.

En cinq ans (de 2014 à 2019), l’utilisation du vélo a fait un bond de 58%, en périphérie comme en centre-ville de Bordeaux.

Le vélo, sous toutes ses formes, a la cote auprès des clients des commerces, tant dans les grandes villes que dans les territoires péri-urbains ou ruraux. Les vélos cargos, cliché d’une clientèle urbaine et « bobo », facilitent le transport des achats. Les Vélos à Assistance Électrique (VAE), pourvus de larges sacoches, séduisent des clients de tous âges permettant de se déplacer sans peine sur de plus longues distances. À tel point, comme l’atteste une étude de l'ADEME, que 70 % des automobilistes se déclarent prêts à laisser la voiture au garage au profit des VAE.

À noter également que le développement du commerce en ligne invite les clients à se rendre dans les magasins à vélo ou à pied pour récupérer leurs colis. Les commerçants peuvent aussi avoir recours à la mobilité douce pour la livraison des articles commandés en ligne, à l’image de la cyclo-logistique mise en place dans une quarantaine d’agglomérations françaises.

Comment mettre en place ces mobilités douces en centre-ville ?

La mise en place et le développement de mobilités douces impliquent nécessairement une politique commerciale, environnementale et urbanistique cohérente mobilisant les élus locaux, les commerçants et leurs associations ainsi que leurs partenaires comme les CCI.

Pour faciliter et sécuriser les transports doux dans les cœurs de ville, l’analyse des circuits et habitudes de déplacement est indispensable.

Comment agir ?

- Aménager des parkings pour les véhicules motorisés en périphérie

- Mettre en place des infrastructures diverses et sécurisées pour garer les vélos, trottinettes et voitures électriques proches des commerces (400 000 vélos sont volés chaque année, le risque de vol étant le deuxième obstacle à l’usage du vélo)

- Proposer des transports collectifs réguliers et gratuits pour garantir la continuité des trajets

- Assurer la cohabitation apaisée des clients quel que soit leur mode de déplacement (respect des règles de circulation et de stationnement)

À titre d’exemples, nombre de villes ont choisi d’inciter à la pratique du vélo. Bordeaux, Chambéry, Chartres, Grenoble ou Strasbourg, notamment, ont donné un coup d’accélérateur aux mobilités douces. Dans les deux dernières villes citées, la pratique du vélo représente ainsi 17 % des usages quotidiens. Cela s’est traduit dans la capitale girondine par la construction de parkings à vélos mais aussi de pistes cyclables, de couloirs réservés aux bus, de voies partagées avec les piétons. Et cela paye ! En cinq ans (de 2014 à 2019), l’utilisation du vélo a fait un bond de 58%, en périphérie comme en centre-ville.

La logistique peut aussi être repensée en mutualisant la livraison des commerces de centre-ville ou centre-bourg. Cela peut se concrétiser par la mise en place de plates-formes logistiques en périphérie et l’acheminement groupé des livraisons, via notamment des véhicules électriques. Cela permet de réduire les nuisances sonores, les embouteillages et la pollution de l’air associés au dernier kilomètre de livraison.

Qui dit espace public plus paisible, dit envie de consommer plus tranquillement, en déambulant d’un magasin à l’autre ! Les commerçants, leurs clients et les promeneurs peuvent ainsi reprendre possession de la rue. Les commerçants pourront, plus facilement et plus largement, proposer des animations commerciales à leur clientèle. Celle-ci sera ainsi, invitée, à fréquenter plus régulièrement un cœur de ville qui, par ailleurs, peut être aussi agréablement végétalisé.

Pour en savoir plus

¹ Agence Européenne pour l'Environnement, 2021

² Observatoire des territoires 2023

³ Cerema 2020 (établissement public analyse des politiques publiques d’aménagement et de transport)